- HOME

- 子育て・思春期

お話しタイム(子どもの話を聞く時間)を作りましょう

週1回、10分くらい、子どもの話を聞く時間を作りましょう

お友達との活動は、わくわくドキドキです。

おうちに帰ったら、保育園・幼稚園や学校・学童保育での出来事を聞いてあげましょう。

楽しかったこと、悲しかったことで、通園バック・ランドセルはいっぱいです。

しょんぼりしていたら、抱っこしてあげましょう。

聞き方のコツ

子どもの気持ちをわかろうとしましょう。

語尾を繰り返すだけでもいいです。

感情をつかまえて、口にしましょう(辛かったんだね、など)

自分の話や助言はしません。

次のお話しタイムの約束をしましょう(日時を決める)。

遊びは考える力を育てます

遊びは子どもの主食

子どもは休まないと壊れる、

しっかり寝ないと育たない。

子どもは飽きるほどの自由な時間中で、

自分と出会い、やりたいことを見つけ出す。

(ワニブタカレンダー2025 一部改変)

子どもにとって遊びは、

奪われてはならない大切なものであり、

子どもは豊かな文化の中で生活できるようにすると、

日本は世界の人々に約束した。

(子どもの権利条約第31条 Art.31訳の一部改変)

想像力が育ちます

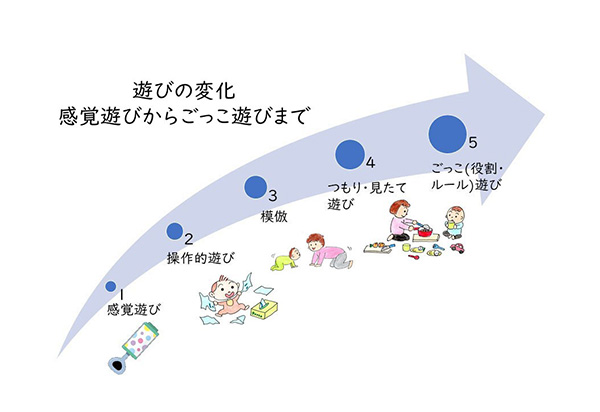

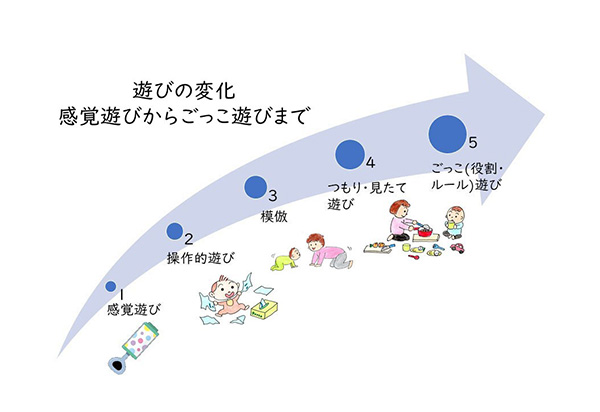

遊びの中で想像力を膨らませ、自由にのびのびします。つみきの一片を車に見立ててブーブーと動かします。自分が見たものを思い出し再現しています。

それは、子どもの意識の時間軸が過去にまで広がったこと、イメージを形成する力、表象・象徴を獲得したことを表します。

物との関わり方を学びます

おもちゃを握ったり、カーテンを引っ張ったりします。

身の回りのものに働きかけその反応を楽しみます。

できるようになった運動を応用して、自分の世界を広げます。

季節を感じながら遊びます

シャボン玉を飛ばすのは楽しいです。

自分が空を飛んでいる気分になります。

空気がしっとりして、弱い風の吹く春先が、最適です。

シャボン玉液を自分で作ることもできます。

固形石鹸を細かく削ります。

その大さじ1杯分を、コップ半分ほどのぬるま湯に溶かします。

お湯が冷めたら出来上がりです。

砂糖を少し混ぜると、大きなシャボン玉になります。

人との関わり方を学びます

鬼ごっこはルールに従わないと楽しめません。ルールを覚えることで、人と関わる面白さや自信を感じます。友達とのごっこ遊びは我慢すること、コミュニケーションすることを学びます。

まさに遊びは子どもにとって良い「お薬」です。

気になる子への対応

「こうした方がいいよ」と教える

幼児期に「こうした方がいいよ」という望ましい行動を、一人ひとりの特徴に合わせるようにして教えます。そうすることで子どもの振る舞いが良くなり、保護者の育てにくさや回避感情、気持ちの落ち込みを少なくすることが基本です。

努力をほめる

発達障害の特性から、気になる行動が目立ちます。衝動的だったり、ことばや反応の乏しさだったりさまざまですが、ただ注意するだけではできるようになりません。そればかりか、親子関係が悪くなります。

「こうしたらうまくいくよ」というコツを教えることが大切です。日常生活やコミュニケーションのスキル(技術)を身につける練習をします。その子がちょっとだけ我慢したときや、やろうと努力した(けどできなかった)瞬間を、見逃さないでほめるようにしましょう。保育園・幼稚園や学校の先生にもお願いして、環境調整をしてもらうだけでも過ごしやすくなります。

良い親子関係を

子どもは大人から温かく見守られていると、実感すると大人の期待に応えてくれます。

就学ころまでに

遅くとも小学校低学年頃までに介入を始めたほうがうまくいくようです。発達障害は医学的・生物学的な問題です。放っておけば不適応行動が増えるばかりです。対応が後手に回ると、なによりも本人がもっとも困ります。

ソーシャルスキルトレーニング

社会性の学び

子どもは遊びを通して社会性を身につけます。

特にゲームはルールがあり、役割を交替したり、ことばでコミュニケーションをとったり、相手の考えていることを考えたりと、社会的場面で必要なスキル(技術)の要素がたくさん入っています。

ソーシャルスキルトレーニング(社会生活技術訓練)に合っています。

友達を作ろう

ルールは目に見えない約束事です。

分からない子には、実際にやって見せます。衝動的で守れない子には、勝ち負けを強調しないなどの工夫をします。

友達と楽しく遊んだ体験を重なることで、ソーシャルスキルが身につきます。

ペアレントプログラム

家族支援プログラムです

子育てが難しいと感じている保護者を支えます。

前向きに子どもを理解するように促します。

自分の子どもを軸にして、ほかの多くの子どもとは異なる部分を持ちながらも育っていく、という多様性を実感していただきます。

3つのポイント

- 行動で考えます。できていること(適応行動)が見つけやすくなります。

- できていることをほめます。ほめることで、子どもが努力していることが見えてきます。

- 親の子育て仲間を見つけます。

ニコニコ・ペアレントプログラム(ニコプロ)/

ニコニコ・ソーシャルスキルトレーニング(ニコソース)

目的

仲間づくりの「たまり場」です

対象・内容

ニコプロ(ニコニコ・ペアレントプログラム)は保護者のみの参加です。

子どもの良いところを見つけて、ほめて育てるためのコツを学んでいただきます。気になるところがある、年長から小学生の子どもをお持ちの保護者数名の参加を考えています。同じような悩みを話し合う場です。

ニコソース(ニコニコ・ソーシャルスキルトレーニング)は、友達を上手に作れない、などの子どもが対象です。

心理学専攻の大学院生が指導者になって、別室で同時刻に行います。

ゲームはルールを守ることで楽しくなります。

皆で話し合いながら、自分の感情をコントロールすること、人との接し方を学ぶことにも取り組みます。

起立性調節障害

誤解されやすい症状

立っていると気持ちが悪くなり、子どもは不安になります。

朝起きられないので、親はサボりたいからだと、子どもを責めるようにとらえます。

少し動くとドキドキして、友達とうまく関われません。

学校で居場所がないので、子どもは孤立します。

学校で我慢しているストレスを、家で発散するためにイライラします。

からだの病気

起立性調節障害(OD)は、自律神経の乱れによる身体(からだ)の病気です。

脳に血液が行きわたらないので、立ちくらみやめまい、朝起きられない、などの症状が現れます。

学校に登校しづらい子どもの中には、起立性調節障害が見逃されているかもしれません。

受診の目安

学校生活に支障が出ているときは、小児科を受診しましょう。

モヤモヤした気分が、診断を受けることで、スッキリします。

治療の目安

週に1~2回、遅刻や欠席があれば「中等症」です。

中等症以上のときは、生活改善と合わせて、自律神経の働きを改善する薬や、漢方薬が必要です。

新起立試験

この病気は、起立した時の血圧と心拍数の反応が異なる4つのサブタイプがあります。

新起立試験は、横に寝たときの血圧・脈と、起立した時の血圧・脈を、合計14回測ります。

子どもの状態に合った治療をえらぶ参考になります。

不登校の理解と支援

2つの視点

①公教育のあり方と、②カウンセリングと、分けられますが、ここではカウンセリング(心理療法)に限ります。

自己肯定感を育てる

自己肯定感の育ちは、自転車の練習に似ています。倒れる心配を、誰かが見守ってくれる安心感の中で、少しずつ耐えて生き続けることで自信が生まれます。

大切なのは共感的見守り

子どもが自分にとってつらいことに向き合っていることを理解し、よくやっていることをねぎらうことです。

健康度が高い不登校の場合、家族の温かいまなざしの中で、一人でゆっくり過ごすことで、自己治癒することもあるでしょう。しかし、そうしたケースばかりではありません。

日にちがかかる

心の問題解決には時間がかかります。

しかし子どもたちは、学期や学年という限られた枠組みの中で、発達課題を乗り越えていくことが求められています。

一旦は、進級や進学など現実的対応を優先させることも必要でしょう。

その後再び自己課題に向き合えばよいのです。

(参考) 池田久剛 不登校の理解と支援 金子書房 2021年初版

カウンセリング

(子どもの心の相談室)

ご案内

公認心理士が、子どもさんと保護者の心配事をゆったりと伺います。

1人50分の枠で、土曜日の午前中です。

ご希望の方は、まず院長の診察を受けてください。

不安は心のアラーム

不安は自分を守るアラームです。

子どもの不安はおなかや頭の痛みとして現れます。

まずは子どもの話をゆっくり聞いてあげてください。

くり返す痛みは心の傷のサイン

子どもは親に甘えずにはいられない生き物です。

同時に、親を心配させたくないので、つらいことがあっても、平気を装います。

また、一つの感情が長続きしないので、大泣きしたすぐ後にケロッと遊びます。

心の傷が癒されたわけではありません。

ゆっくり休んで治そうね

「大丈夫ゆっくり休もうね」と、子どもさんと、親ご自身に言ってください。

親子だけで支えきれないとき、

親の苦しみを共感してくれる人が必要なときに、

カウンセラーにご相談ください。

(参考) 広木克行 不登校の心の傷が癒えるとは 清風堂書店 2025年初版